La ciudad pintoresca (1)

Bruno Marcos

Bruno MarcosA medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de que su pasado se vuelve pintoresco. Incluso se ve en los escenarios cotidianos, en la piel de la ciudad entregada al vaivén constructivo y demoledor, y piensa uno en cómo se verá la infancia de uno cuando tenga ochenta años, será casi casi irreal, como cuando te dicen los viejos que ellos iban en burro de un pueblo a otro.

Pasaba yo por la linde de un descampado que llamaban la bolera, luego junto al muro de una residencia de curas ancianos, después por una extensión de casitas de dos plantas construidas con malos materiales, más tarde por entre unos bloques de los años setenta y, un poco antes del colegio, por aquellos soportales mugrientos, frente a la iglesia de Santa Ana, una casa antigua, de pueblo, hundida entre las manzanas de siete u ocho pisos.

Era una sensación contradictoria caminar bajo esos soportales, entre las columnas de madera torcida que parecían siempre estar a punto de dejar desplomarse a toda la vivienda. Me resultaba extraña pero no llegaba a elaborar ningún pensamiento sobre ello, al fin y al cabo todo era muy peculiar, dos veces por semana veía pasar caballos, cerdos y tratantes por la calle camino de la plaza de ganado que estaba pared con pared con mi escuela.

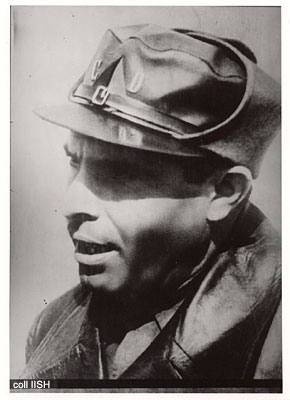

El caso es que hará tres o cuatro años, un tanto ocioso, abrí un libro de pintores locales y para mi sorpresa al menos dos, desde distintos estilos, habían recogido el edificio en cuestión. Uno de ellos lo hacía desde un punto de vista más romántico, más costumbrista, pero el otro quería resaltar el contraste de la casita de pueblo frente a los bloques de pisos que la cercaban. La casa ya no existía por entonces, creo que, poco después de la transición, la especulación inmobiliaria se la llevó por delante. Lo normal. El enigma era por qué había durado tanto. Me enteré de forma fortuita de lo que debía haber sido uno de los secretos más conocidos y callados de mi ciudad, el de que tal casa era la que lo fue de la familia de Buenaventura Durruti. Sospecho que durante toda la dictadura nadie se atrevió a tirarla por la carga simbólica que debía poseer. Al fin parece que la llegada de la democracia hubiera sido menos respetuosa que el cruel franquismo, tal vez porque con ella viniera más que una disolución de los conflictos una amnesia convulsa en la morfina del dinero.

0 Comments:

Publicar un comentario

<< Home